|

|

| Vol 26. N°2. 2025 | Abril-Junio de 2025 |

|

ARTÍCULOS ORIGINALES

https://doi.org/10.48061/SAN.2024.26.1.71

CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN NIÑOS PEQUEÑOS DE ARGENTINA Y REEMPLAZOS PROBABLES SEGÚN EL IMPACTO NUTRICIONAL: CASOS DE SIMULACIÓN

FOOD AND BEVERAFGE CONSUMPTION IN ARGENTINEAN YOUNG CHILDREN AND LIKELY REPLACEMENTS ACCORDING TO NUTRITIONAL IMPACT: SIMULATION CASES

Débora Cedro1, Belén Ketelhohn2, Caroline Desclée de Maredsous3, Gabriela Olagnero4 y Sergio Britos5

| 1 |

Lic. en Nutrición, IUCS Fundación Barceló, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina |

| 2 |

Lic. en Nutrición, Sanofi CHC. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina |

| 3 |

Dra. Ciencias de la Nutrición, Sèvres, Francia |

| 4 |

Dra. Ciencias de la Salud, Prof. y Lic. en Nutrición, Gerencia Asuntos Médicos, Salud e Innovación, Nutricia Bagó, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina |

| 5 |

Lic. en Nutrición, Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA). Buenos Aires, Argentina |

Correspondencia: Débora Cedro

E-mail: deboracedro@hotmail.com

Presentado: 11/3/25. Aceptado: 3/6/25

RESUMEN

Introducción: Las deficiencias nutricionales tempranas pueden producir situaciones de retraso del crecimiento difíciles de revertir y suelen afectar la salud a largo plazo. Comprender las prácticas alimentarias permitiría mejorar las intervenciones en la dieta. Este estudio tiene como objetivo: describir la dinámica de consumo de alimentos y bebidas en niños pequeños y simular escenarios de consumo que podrían mejorar la ingesta de nutrientes.

Material y métodos: Estudio descriptivo, observacional, cuantitativo y retrospectivo con datos secundarios de 220 niños no amamantados (12 a 36 meses de edad) proveniente de una encuesta de consumo de alimentos y bebidas. Se analizó la ingesta de carbohidratos, lípidos, proteínas, azúcares totales, hierro, vitamina C, fibra y sodio por categorías de alimentos. El análisis de dinámicas alimentarias y simulaciones fue realizado usando el método NutriChoices, para describir la alternancia y la asociación entre alimentos en cada individuo.

Resultados: La alimentación de los niños pequeños resultó alta en energía, azúcares, sodio y proteínas; e insuficiente en fibra y hierro. Las principales categorías de alimentos consumidas fueron "Leche de vaca", "Bebidas azucaradas" y "Carne, huevo y queso". Los escenarios de simulación muestran una potencial mejora en la ingesta de nutrientes, acercando los valores a las recomendaciones. La leche infantil podría ser una estrategia posible para reducir el exceso proteico con adecuado aporte de hierro y vitamina C. La adecuación de la porción diaria de carnes mostró una reducción estadísticamente significativa de energía, proteínas y hierro. El reemplazo parcial o total de bebidas azucaradas por agua permitiría disminuir la ingesta energética diaria en un 1% y 2,5% respectivamente.

Conclusiones: Conocer el patrón dietético y establecer simulaciones teóricas permitiría diseñar probables cambios que podrían utilizarse como herramientas para alcanzar las recomendaciones nutricionales y mejorar la alimentación complementaria junto a estrategias de educación de cuidadores y promoción de la lactancia materna hasta los 2 años.

Palabras clave: niños pequeños; calidad de dieta; ingesta de nutrientes; ingesta de proteínas; adecuación nutricional.

ABSTRACT

Introduction: Early nutritional deficiencies can lead to stunting situations that are difficult to reverse and often affect long-term health. Understanding dietary practices would allow for improved dietary interventions. This study aims: to describe the dynamics of food and beverage consumption in young children and to simulate consumption scenarios that could improve nutrient intake.

Methods: Descriptive, observational, quantitative and retrospective study with secondary data from 220 non-breastfed children (12 to 36 months of age) from a food and beverage consumption survey. Carbohydrate, lipid, protein, total sugars, iron, vitamin C, fiber, and sodium intakes were analyzed by food category. Dietary dynamics analysis and simulations were performed using the NutriChoices method, to describe the alternation and association between foods in each individual.

Results: The diet of young children was high in energy, sugars, sodium and protein; and insufficient in fiber and iron. The main food categories consumed were "Cow's milk", "Sugary drinks" and "Meat, egg and cheese". The simulation scenarios show a potential improvement in nutrient intake, bringing the values closer to the recommendations. Infant milk could be a possible strategy to reduce protein excess with adequate iron and vitamin C intake. The adequacy of the daily portion of meats showed a statistically significant reduction of energy, protein and iron. Partial or total replacement of sugar-sweetened beverages with water would allow decreasing daily energy intake by 1% and 2.5%, respectively.

Conclusions: Knowing the dietary pattern and establishing theoretical simulations would allow designing probable changes that could be used as tools to achieve nutritional recommendations and improve complementary feeding together with caregiver education strategies and promotion of breastfeeding up to 2 years of age.

Keywords: young children; diet quality; nutrient intake; protein intake; nutritional adequacy.

INTRODUCCIÓN

Los primeros mil días de vida son una ventana de oportunidades para el crecimiento, desarrollo óptimo y la salud en la vida adulta1. La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que una nutrición adecuada durante la primera infancia es clave para que todos los niños alcancen su máximo potencial de crecimiento. La lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida; y continuada hasta los 2 años de vida o más con una alimentación complementaria adecuada constituye la forma de alimentación óptima para esta etapa. Las deficiencias nutricionales a temprana edad tienen consecuencias inmediatas y a largo plazo, se relacionan con situaciones difíciles de revertir como alteraciones del rendimiento intelectual, retraso del crecimiento y el desarrollo de enfermedades no transmisibles, entre otras2,3.

Argentina posee una doble carga de malnutrición, obesidad y sobrepeso que coexisten con desnutrición. Esto último se debe a una ingesta insuficiente de macro o micronutrientes, o su deficiente absorción y/o uso biológico4,5. A lo largo de la historia, el perfil epidemiológico evidenció diferentes tipos de malnutrición en edades tempranas. Según la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS) 2007, el 20% de los niños entre 6 y 24 meses tenía un consumo inadecuado de hierro y el 35% presentaba deficiencia6. Además, el 98% tenía una baja ingesta de fibra y el 52%, de vitamina C, relacionados con bajo consumo de frutas y verduras14. Sin embargo, la ENNyS2 (2019) mostró que el 13,6% de los niños de 0 a 5 años presentaba exceso de peso: el 10%, sobrepeso y el 3,6%, obesidad7. Cabe destacar que el sobrepeso en la infancia es un fuerte predictor de obesidad en la edad adulta8.

Con respecto a patrones alimentarios en los primeros años, se ha demostrado que el 42% de los niños de 6 a 24 meses consumen más del 50% de la energía requerida y el 90% exceden la recomendación proteica en un 300% en esta edad6,9. La ingesta energética superior al gasto contribuye al exceso de peso, mientras que recientes publicaciones indican que más de un 16% de la energía aportada por proteínas se asocia a mayor crecimiento y elevado índice de masa corporal en la infancia10-12.

Según las Guías Argentinas de Obesidad y Sobrepeso (2013), las intervenciones tempranas sobre los determinantes del exceso de peso son más efectivas a largo plazo; por lo que es fundamental actuar en la infancia13.

Para mejorar la calidad de las intervenciones nutricionales, se necesita comprender las prácticas alimentarias; por lo tanto, se plantearon los siguientes objetivos: describir la dinámica de consumo de alimentos y bebidas en niños pequeños y simular escenarios de consumo que podrían mejorar la ingesta de nutrientes.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo, observacional, cuantitativo y retrospectivo con datos secundarios. El análisis de dinámicas de consumo requería contar con cuatro registros alimentarios por sujeto; por lo tanto, se utilizó una base de datos de 536 casos de lactantes y niños pequeños de 0 a 36 meses proveniente de una encuesta de consumo de alimentos y bebidas realizada por un instituto de investigación de mercado (TNS Gallup*) en 2014. La muestra representativa incluyó niños de la Ciudad de Buenos Aires y provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario; cuyos padres habían aceptado participar firmando un acuerdo de participación y fueron entrenados presencialmente para el registro de alimentos y bebidas consumidos por sus hijos durante siete días. Para el análisis, se seleccionó una submuestra de 220 niños no amamantados entre 12 y 36 meses de edad (se excluyeron los amamantados debido a la falta de cuantificación de leche materna).

* Bajo certificación ISO 20252 como estándar de calidad de investigación y normas CIRQ de investigación. A pedido de Nutricia Bagó.

Las dinámicas de consumo se analizaron utilizando la metodología NutriChoices14 (Anexo 1), que requiere datos de ingesta de todos los alimentos y/o bebidas consumidos durante varios días para reflejar las prácticas reales de consumo. Además, realiza un análisis detallado de categorías de alimentos y bebidas de la dieta de los individuos, y brinda la probabilidad de sustitución dentro de los pares de categorías seleccionadas.

Dado que la base de datos contenía los alimentos y bebidas agrupados en categorías (Anexo 2), se desarrolló una tabla de composición nutricional ad hoc que fue incorporada al software estadístico para el análisis. Los nutrientes incluidos fueron: carbohidratos, lípidos, proteínas, azúcares totales, fibra, sodio, hierro y vitamina C.

Según lo observado, los momentos de consumo se definieron como: comidas principales (desayuno, almuerzo, cena) y colaciones (merienda, colaciones diurnas, nocturna).

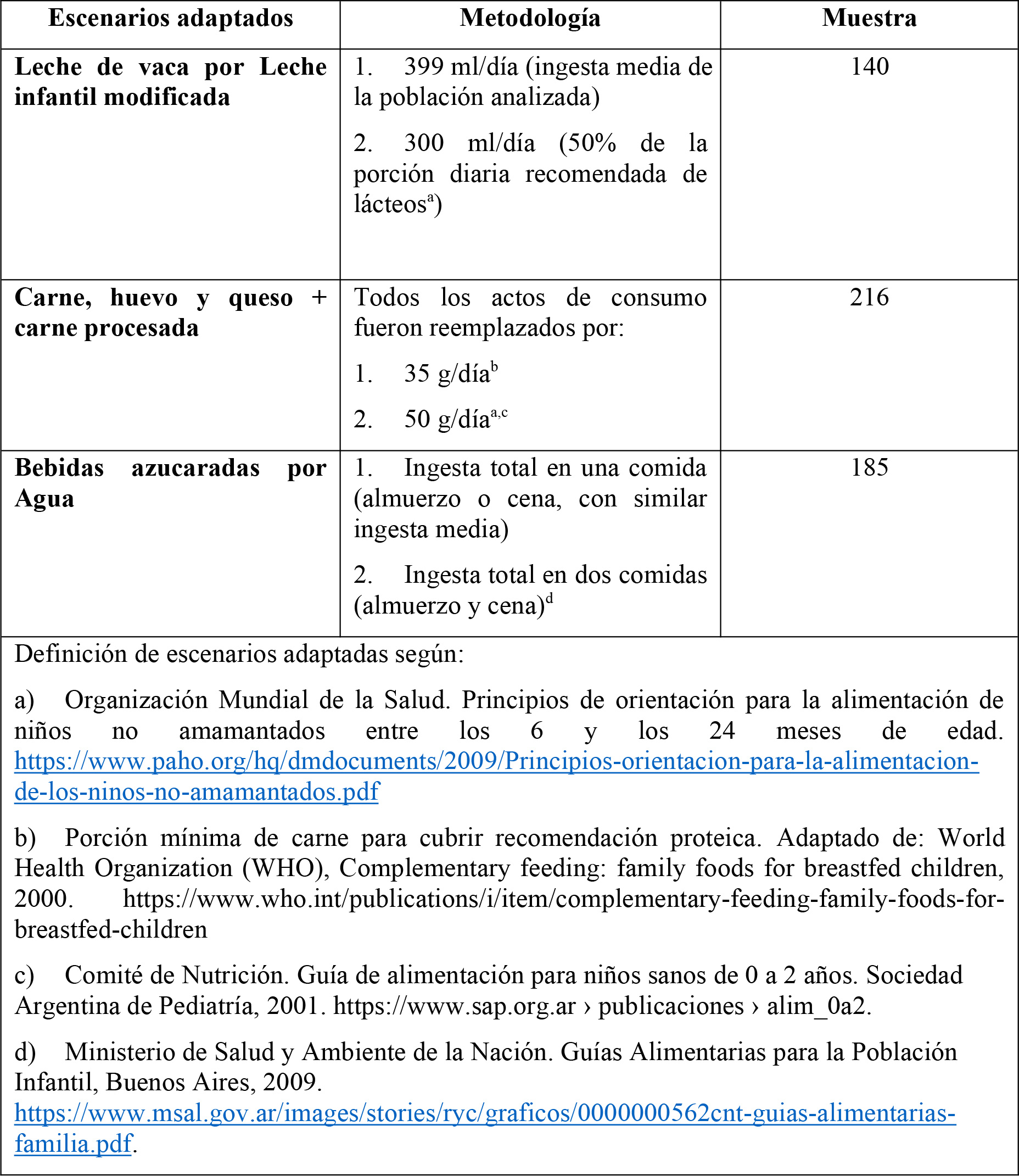

Se simularon escenarios de sustitución con alternativas realistas para la ingesta de energía, hierro, vitamina C y proteínas con el objetivo de establecer el posible impacto de estos escenarios sobre cobertura de los requerimientos nutricionales (test estadístico de diferencia de medias poblacionales; p significativo menor a 0,05) (Tabla 1).

| Tabla 1: Escenarios adaptados seleccionados según el consumo de categorías de alimentos y bebidas |

| |

|

RESULTADOS

Descripción general de la alimentación

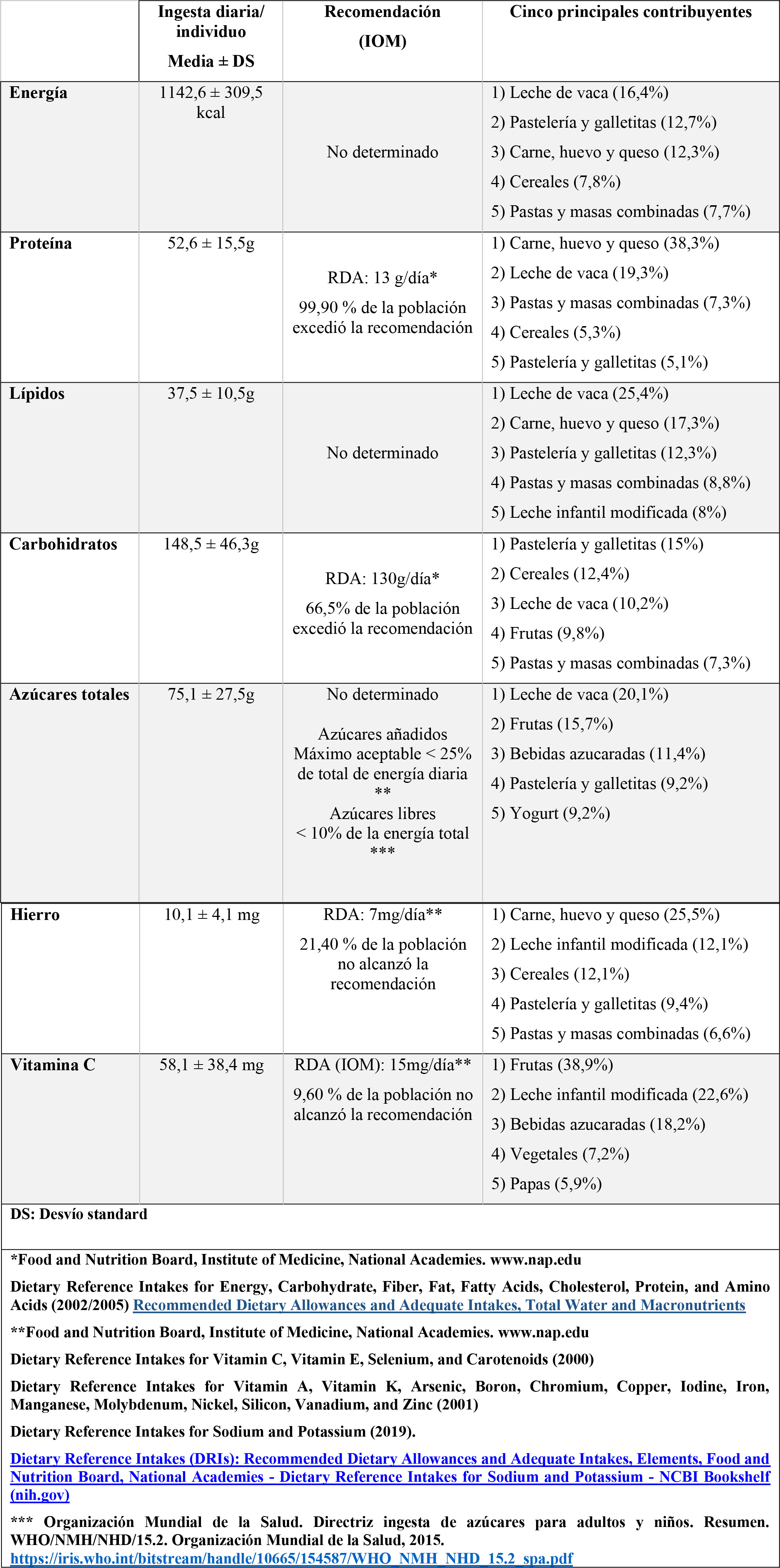

Se analizó la alimentación de una muestra de 220 niños cuya media de edad fue de 22,9 meses (DS: 8.45 meses). La contribución de cada categoría de alimentos a la ingesta de macronutrientes y micronutrientes se muestra en Tabla 2.

| Tabla 2: Promedio de ingesta diaria de macronutrientes, hierro, sodio y vitamina C de niños pequeños (n:220), comparación con las recomendaciones y la contribución porcentual de las primeras cinco categorías de alimentos y bebidas |

| |

|

Tres categorías de alimentos ("Leche de vaca", "Pastelería y galletitas" y "Carne, huevos y queso") representaron el 41,4% de la ingesta diaria de energía, mientras que el 57,6% de la ingesta proteica fue aportada solo por dos categorías: "Carnes, huevo y queso" y "Leche de vaca".

Con respecto a azúcares totales, las categorías predominantes fueron "Leche de vaca" y "Frutas" (azúcares intrínsecos), seguidas por "Bebidas azucaradas" con aporte de azúcares añadidos (media diaria 8,5g, representado el 3% de la energía diaria).

En cuanto a ingesta de hierro, el 21,4% de la población consumía menos hierro del recomendado, y la principal fuente fue la carne, como parte de la categoría "Carne, huevos y queso" (25,5%), "Leche infantil modificada" (12,1%) y "Cereales" (12,1%). Para vitamina C, el aporte provino de "Frutas" y "Leche infantil modificada" (38,9% y 22,6% respectivamente).

La ingesta de fibra alimentaria fue 7,3 ± 2,9g. El 99,9% de la población tenía un consumo menor a la recomendación (ingesta adecuada: 19g/día9). La ingesta de sodio fue 1030,4 ± 336,4mg, con un 57% de los niños con exceso de consumo (ingesta adecuada: 800mg/día9).

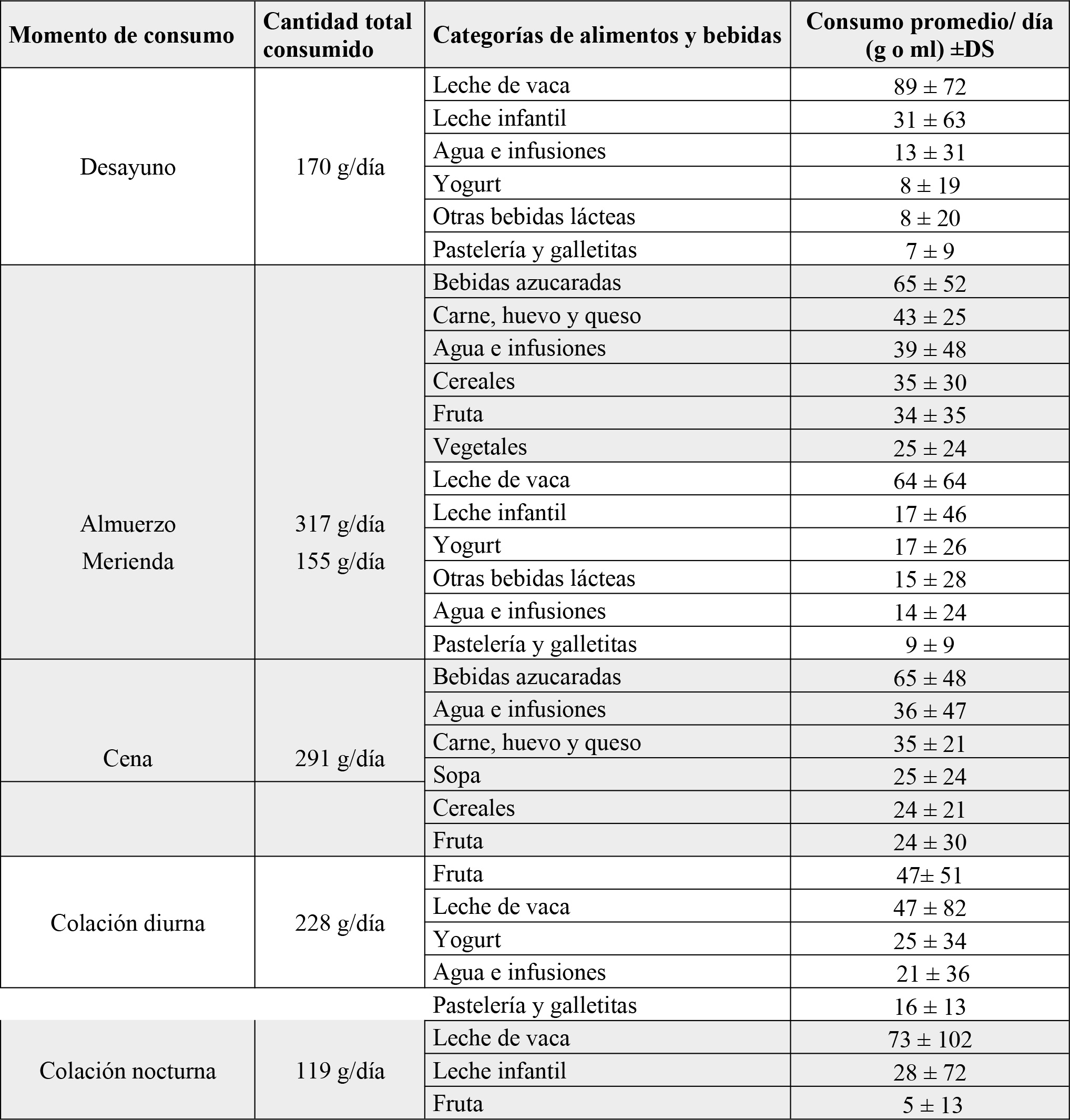

Dinámicas de consumo y estructura de la dieta: momentos de consumo y categorías de alimentos

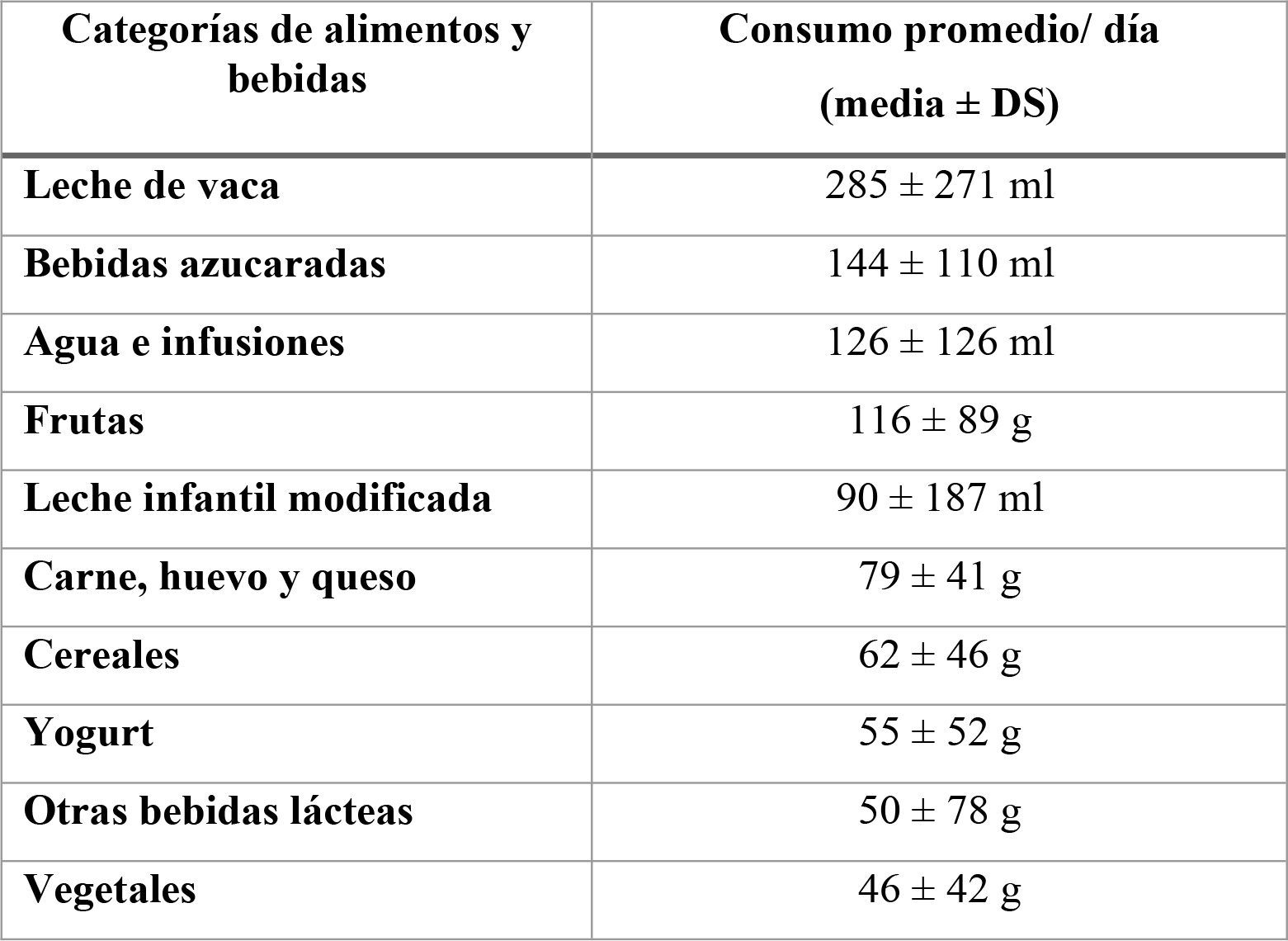

Las categorías más consumidas fueron "líquidas" (Tabla 3). El desayuno, la merienda y la colación nocturna estuvieron compuestos principalmente por alimentos líquidos, mientras que almuerzo y cena combinaron bebidas y distintos tipos de alimentos sólidos como carnes, cereales, frutas y verduras (Tabla 4).

| Tabla 3: Categorías de alimentos y bebidas según consumo diario (n:220) |

| |

|

| Tabla 4: Consumo promedio diario de las principales categorías de alimentos y bebidas consumidas según momentos de consumo (n:220) |

| |

|

Consumo de leche de vaca (LV) y Leche infantil modificada (LIM)

LV y LIM fueron las categorías predominantes en el desayuno, la merienda y la colación nocturna siendo consumidas por 191 niños (87%) (Tabla 3). Ambas categorías comparten momentos de consumo y se asocian a los mismos alimentos: pastelería y galletitas seguidas de pan y dulces (especialmente en desayuno y merienda) (Tabla 4). Sin embargo, LV y LIM no fueron consumidas por los mismos niños: solo 20 (9%) las combinaron. Un 66% (146) de los niños consumieron exclusivamente LV mientras que 11,4% (25) consumieron únicamente LIM.

Carnes, huevos y queso (CHQ)

CHQ es la principal categoría de alimentos sólidos consumida en almuerzo y cena por el 98% de la población (216), una vez por día (55% de las veces en almuerzo, 44% de las veces en cena y 1% en otros momentos), con un tamaño de porción promedio de 97,3 g/ día.

La categoría "Masas y pastas combinadas" estuvo asociada a CHQ tanto en almuerzo como en cena (45% al 70% de las veces).

Las probabilidades de sustitución de CHQ en almuerzo y cena para "Carnes procesadas" fueron del 44 y 42%, para "Masas y pastas combinadas" del 48 y 39%, y para "Sopas" del 30 y 33%, respectivamente. Aunque estas categorías son consumidas con menor frecuencia (media de 1,4; 2,7 y 2,3 veces por semana para carnes procesadas, masas y pastas y sopas, respectivamente) siendo consumidos por el 64%, el 81% y el 84% de la población. Estos datos ilustran el papel central de CHQ en las comidas principales. Por consiguiente, no sería realista una sustitución para adecuar la ingesta proteica. La hipótesis más pertinente es conservar CHQ en las comidas principales adecuando el tamaño de las porciones según recomendaciones (Tabla 1).

Bebidas azucaradas (BA)

BA fue la categoría más consumida en almuerzo y cena (Tabla 4; 84 y 82% de la población, respectivamente). "Agua e infusiones" ocupa el segundo o tercer lugar de consumo en los mismos momentos, en un 65% de la población. Ambas categorías son consumidas por el 48% de la población en almuerzo y el 46%, en cena; alternando entre ellas. Las probabilidades de sustitución en almuerzo son del 38% y en la cena del 49%. Por lo tanto, BA es una categoría que presenta alta probabilidad de ser sustituida por "Agua e infusiones" como categoría más recomendable.

Escenarios de simulación

Se eligieron "Leche de vaca", "Carnes, huevo y queso" (incluida "Carne procesada") y "Bebidas azucaradas", ya que, por su alta ingesta, el ajuste podría tener un mayor impacto en la dieta.

Sustitución de LV por LIM: resultados sobre adecuación de proteínas, vitamina C y hierro

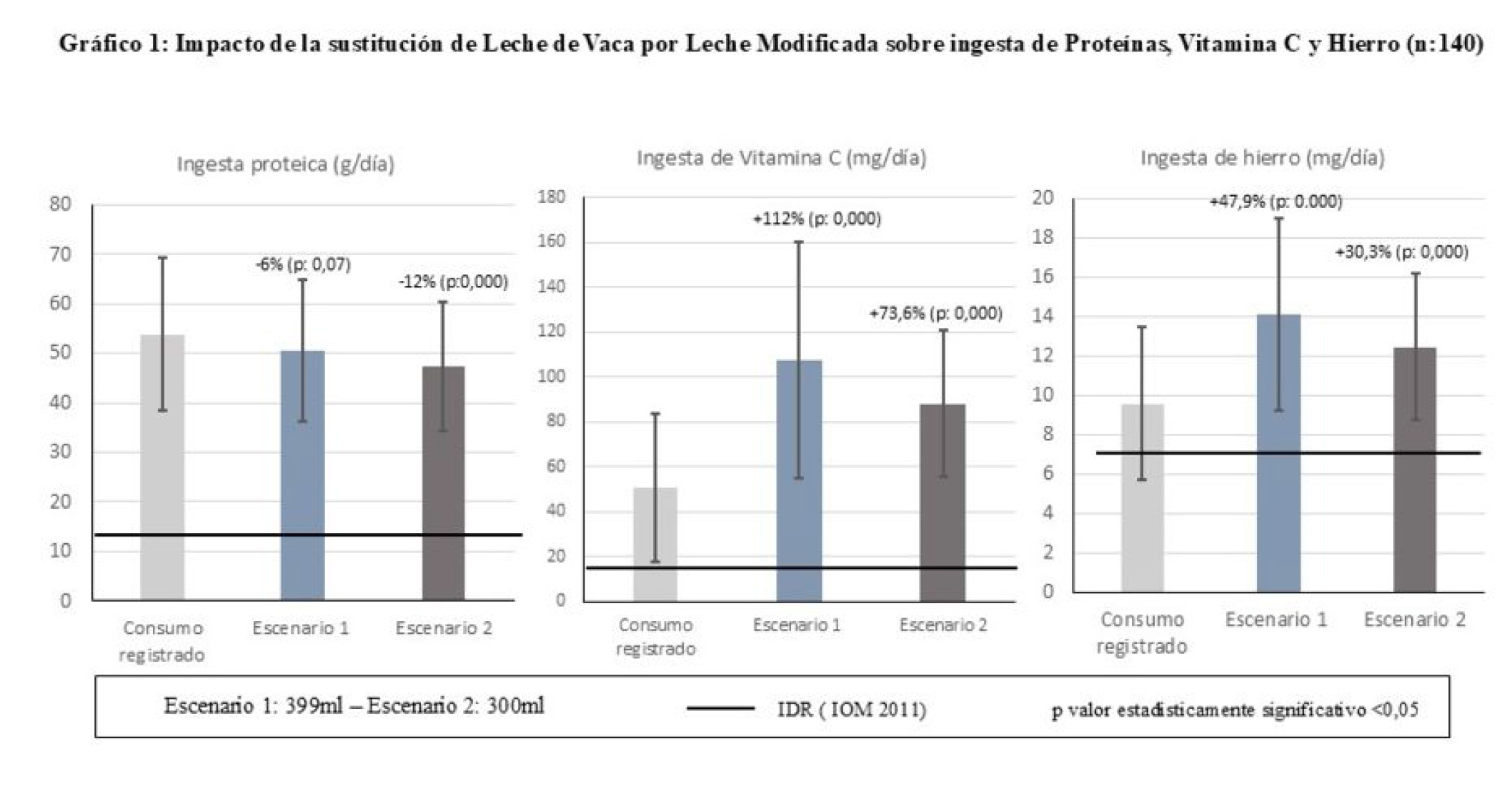

Se incluyeron 140 consumidores exclusivos de leche de vaca (se excluyeron 6 individuos por datos incompletos). La diferencia entre el consumo real y ambos escenarios fue estadísticamente significativa para la ingesta de vitamina C (112% y 73%) y hierro (47,9% y 30,3%). En cuanto a las proteínas, la reducción fue del 6% para el escenario 1 y 12% para el escenario 2 (300ml/día de LIM) que presentó diferencia estadísticamente significativa (Gráfico 1).

| Gráfico 1: Impacto de la sustitución de Leche de Vaca por Leche Modificada sobre ingesta de Proteínas,

Vitamina C y Hierro (n: 140) |

| |

|

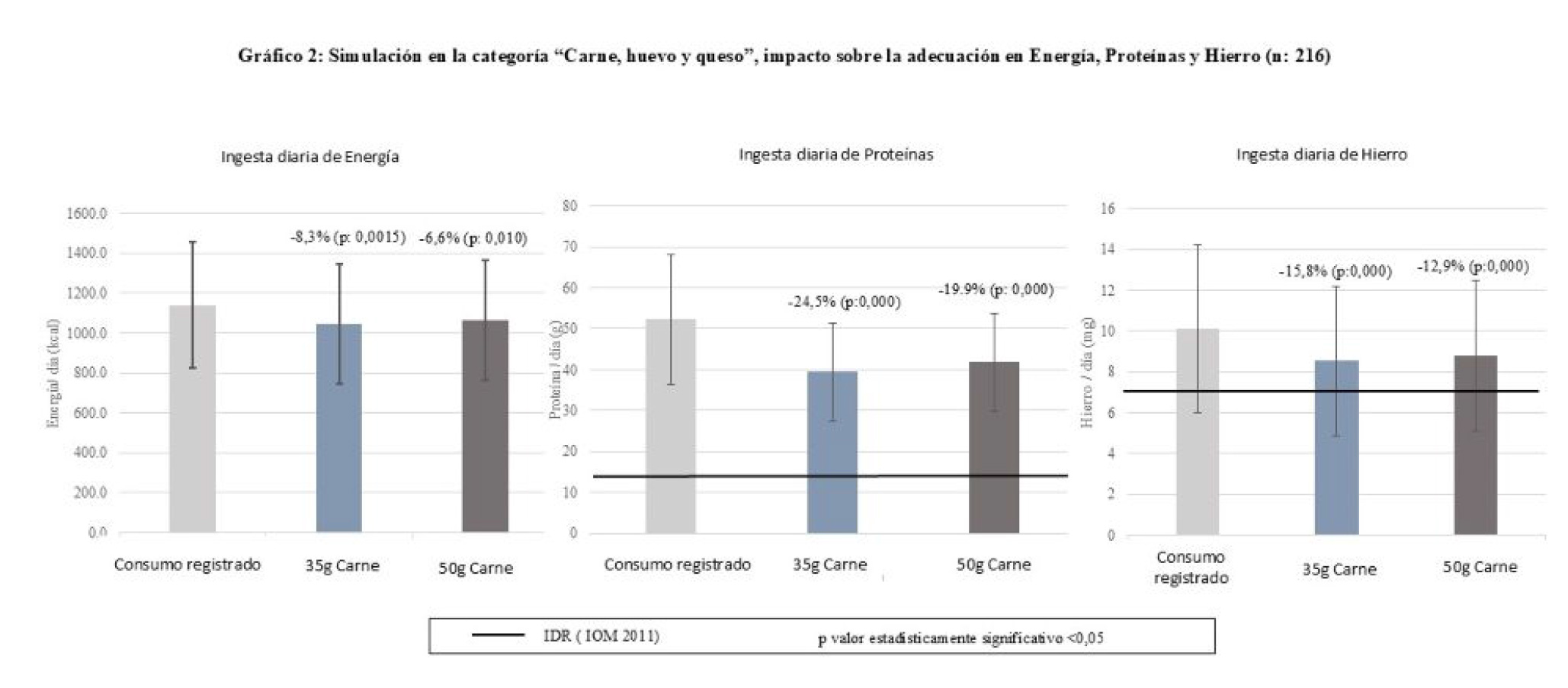

Adecuación de CHQ: resultados en energía, proteínas y hierro

El consumo diario de CHQ representó 97,3g, casi el doble de la recomendación (tabla 1). El impacto de adecuar el consumo real a porciones acordes a la edad mostró una reducción estadísticamente significativa del consumo de energía y proteínas, pero también del hierro. En consecuencia, el aporte de hierro debería monitorearse y complementarse (Gráfico 2).

| Gráfico 2: Simulación en la categoría "Carne, huevo y queso", impacto sobre la adecuación en Energía,

Proteínas y Hierro (n: 216) |

| |

|

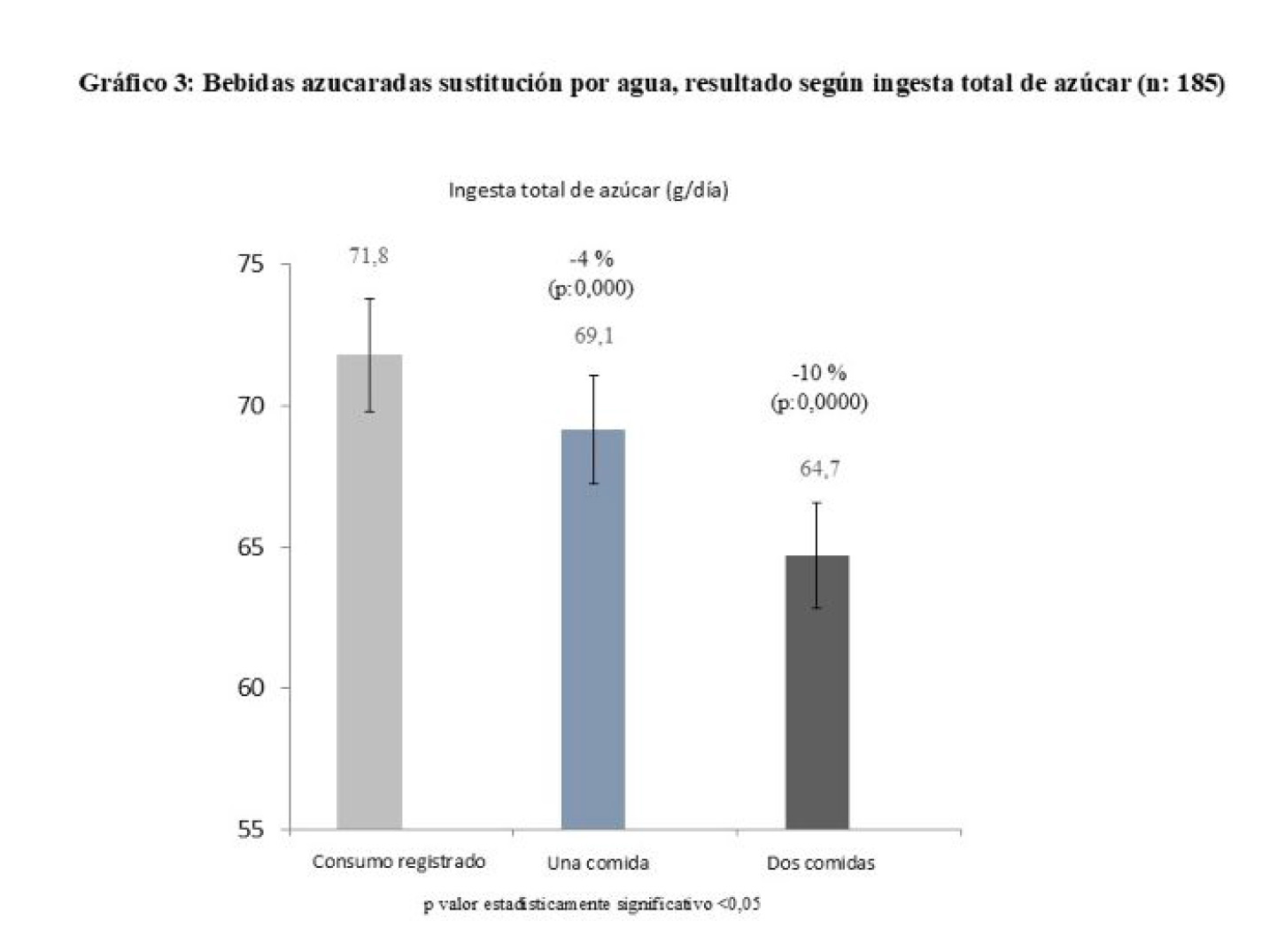

Sustitución de BA por agua: resultados sobre la ingesta total de azúcares

El agua se identificó como sustitución adecuada para almuerzo y cena, mostrando una reducción estadísticamente significativa de la ingesta total de azúcares en ambos escenarios, equivalente a disminuir la ingesta energética diaria en un 1% y 2,5% respectivamente, en la población estudiada (Gráfico 3).

| Gráfico 3: Bebidas azucaradas sustitución por agua, resultado según ingesta total de azúcar (n: 185) |

| |

|

DISCUSIÓN

Se analizó el patrón dietético de 220 niños no amamantados (12 a 36 meses) y su adecuación a las recomendaciones nutricionales. La alimentación resultó alta en energía, azúcares y proteínas; siendo insuficiente en algunos micronutrientes como hierro y vitamina C. Las principales categorías de alimentos consumidas fueron "Leche de vaca" (primer lugar en energía y azúcares, segundo lugar en proteínas); "Bebidas azucaradas" (tercer lugar en azúcares totales) y carnes (primer lugar en proteínas). La ingesta baja de fibra y alta de sodio requieren atención debido a su relación con la prevalencia y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles9,15,16.

Los escenarios de simulación aplicados (sustitución de leche de vaca por leche infantil, bebidas azucaradas por agua y adecuación de la porción diaria de carnes) mostraron resultados significativos y pueden considerarse una potencial mejora para la ingesta de nutrientes de niños pequeños, según las recomendaciones.

Un estudio previo realizado en Argentina analizó las brechas alimentarias en diferentes grupos etarios17. Coincidentemente, las brechas deficitarias más amplias en los niños (<18 años) se encontraron en legumbres, cereales integrales y granos, seguido de frutas y productos lácteos.

La población estudiada presentó una ingesta elevada de alimentos líquidos, lo que sugiere aún una transición en la alimentación complementaria con la incorporación paulatina de alimentos sólidos de la mesa familiar18. Las tres primeras categorías consumidas diariamente fueron: "Leche de vaca", "Bebidas azucaradas" y "Agua e infusiones".

El consumo de bebidas azucaradas representó un 11% de la ingesta diaria de azúcares totales y fue el principal aporte de azúcares añadidos. La sustitución por agua resultó una estrategia que permitiría reducir significativamente la ingesta diaria de sacarosa añadida18,19. Ambas ENNyS (2007, 2018), han destacado el consumo excesivo de azúcar y bebidas azucaradas. La ENNYS 1 mostró que el 88% de los niños consumía azúcar blanca mientras que el 35% consumía bebidas azucaradas, resultando un 13,9% de la energía diaria cubierta por estos dos alimentos6,7. Una publicación reciente halló que el 18% del componente negativo de densidad nutricional en la dieta de niños entre 12 y 36 meses corresponde a las bebidas azucaradas20. Además, estudios observacionales mostraron una fuerte asociación entre el consumo de azúcares añadidos, bebidas azucaradas y sabor dulce con una mayor adiposidad durante la infancia21,22.

La Academia Europea de Pediatría publicó un documento donde se identificaba a las bebidas azucaradas como el principal contribuyente de azúcares añadidos en edades tempranas23. De manera similar, las guías alimentarias argentinas refuerzan el consumo de agua y remarcan que las bebidas azucaradas no se consideran adecuadas18,19. Es importante reforzar y establecer políticas sanitarias que promuevan un mayor acceso y consumo de agua en la población.

La ingesta de proteínas resultó excesiva, siendo sus principales fuentes la carne y la leche de vaca. Estudios previos muestran asociación entre alta ingesta total de proteínas en los primeros años de vida, en particular de leche de vaca, con un aumento de riesgo de sobrepeso y obesidad24-27.

La simulación con porciones adecuadas de carne contribuyó a reducir la ingesta de proteínas, pero también la de hierro. La población estudiada presentó un 21,4% de ingesta inadecuada de hierro, siendo las carnes su principal fuente. Considerando la alta prevalencia de anemia ferropénica en Argentina, reducir la porción de carnes es una estrategia válida solo para proteínas que deberá acompañarse de la inclusión de alimentos fortificados con hierro para adecuar la ingesta proteica sin efectos sobre otros micronutrientes críticos6,19.

La leche infantil fue la segunda fuente de hierro en esta población. La sustitución de leche de vaca por leche infantil mostró resultados positivos en términos de adecuación de macro y micronutrientes, reduciendo significativamente la ingesta de proteínas y mejorando la adecuación en proteínas, hierro y vitamina C. Estos hallazgos coinciden con estudios anteriores que las destacan como buenas alternativas para adecuar el consumo de proteínas, hierro, vitamina C, D y ácidos grasos esenciales, entre otros28-33. Esta sustitución ha mostrado contribuir parcialmente a un mejor ajuste a las recomendaciones de ingesta de nutrientes de niños pequeños. Un estudio indicó que, a diferencia de los no consumidores, los consumidores de leche infantil tenían mejores prácticas de alimentación. Presentaron menor ingesta de carne, galletas, pasteles, jugos de fruta/ refrescos, chocolate en polvo y sal añadida, acompañada de mayor ingesta de verduras. Esto se tradujo en menor ingesta de proteínas y sodio; y mayor ingesta de ácido linoleico, ácido linolénico, hierro, zinc y vitaminas B, C, A, D y E33.

Teniendo en cuenta el volumen de leches consumido en esta edad, las leches infantiles podrían considerarse como una herramienta para mejorar la nutrición en este grupo. La definición del perfil nutricional habitualmente tiene como referencia el standard Codex34 para preparados complementarios, además debería considerarse la epidemiología local para ayudar a mejorar la adecuación en la ingesta de calorías y nutrientes en déficit35. El Comité de Nutrición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas (ESPGHAN) llevó a cabo una revisión de evidencia sobre el rol de las leches infantiles en la dieta de los niños pequeños, indicando que no es necesario el uso rutinario, aunque pueden emplearse como una estrategia para mejorar la ingesta de nutrientes como hierro, vitamina D y ácidos grasos poliinsaturados, y disminuir la ingesta proteica en comparación con la leche de vaca36. En Argentina, la Guía de Práctica Clínica sobre Alimentación Complementaria para menores de 2 años indica que la leche de vaca puede ser utilizada a partir de los 12 meses, priorizando aquellas fortificadas con hierro, zinc, vitaminas C, A y D en línea con el Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría18,37.

Las limitaciones del presente estudio se focalizan en la falta de datos de composición de alimentos sobre azúcares añadidos, debido a que no existe una metodología analítica para su declaración, reduciendo el análisis a azúcares totales. Por otro lado, la composición de la base de datos primaria constituida por categorías de alimentos obligó a conformar una tabla de composición nutricional específica. A pesar de esta limitación, era la única base disponible con registro de ingesta de al menos cuatro días, requisito esencial para el método de análisis y simulación.

Los estudios de simulación son útiles no solo para identificar y promover comportamientos alimentarios más saludables, cuantificando teóricamente la mejora de la ingesta de alimentos y nutrientes tanto a nivel individual como poblacional para políticas de salud, sino también para calcular el impacto de diferentes dietas sobre el cambio climático, identificando aquellas similares a la dieta de referencia en la población analizada, que satisfagan necesidades nutricionales y dietas sustentables38,39.

CONCLUSIONES

La transición a la dieta familiar se acompañó de un consumo alto de energía, azúcares y proteínas; e insuficiente en micronutrientes críticos para la primera y segunda infancia. Las simulaciones teóricas analizadas brindan múltiples pero probables cambios dietéticos que permitirían alcanzar las recomendaciones nutricionales y mejorar el estado nutricional en los niños pequeños. En consecuencia, podrían sumarse como herramientas útiles para mejorar la alimentación complementaria junto con las estrategias de educación a cuidadores a través de profesionales salud con promoción de la lactancia materna continuada hasta los 2 años.

En este contexto, este estudio mostró el papel que desempeñaba cada categoría de alimentos en la dieta de los niños de 12 a 36 meses, un periodo de transición en el que la desaceleración del crecimiento obliga a desarrollar intervenciones tempranas de prevención de obesidad. Por otra parte, resulta necesario confirmar el impacto real de estas opciones sobre el estado nutricional y déficit de micronutrientes de la población mediante nuevos estudios.

Financiamiento

Nutricia Bagó cedió la base de datos y financió el estudio.

Agradecimientos

A Liandre van der Merwe por la lectura crítica del manuscrito y a Inés Oukid por el análisis estadístico.

Conflicto de interés

GO es empleada de Nutricia-Bagó. BK es empleada de Sanofi CHC. CDM es Cofundadora de Dalipo.

REFERENCIAS

- Gluckman PD, Hanson MA, Mitchell MD. Developmental origins of health and disease: reducing the burden of chronic disease in the next generation. Genome Med. 2010;2(2):14. DOI: 10.1186/gm135

- Improving early childhood development: WHO guideline. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555073/pdf/Bookshelf_NBK555073.pdf Recuperado el 21 de noviembre de 2024.

- Victora CG, Los mil días de oportunidad para intervenciones nutricionales. De la concepción a los dos años de vida. Arch Argent Pediatr 2012;110(4):311-317

- World Health Organization. Double Burden of Malnutrition. WHO/NMH/NHD/17.3 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-NMH-NHD-17.3. Recuperado el 10 de noviembre de 2023.

- United Nations Children's Fund, World Health Organization, World Bank Group Levels and trends in child malnutrition: UNICEF/WHO/The World Bank Group joint child malnutrition estimates: key findings of the 2021 edition http://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf?ua=1 Recuperado el 10 de noviembre de 2023.

- Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de la República Argentina 2007. Documento de Resultados. https://bancos.salud.gob.ar/recurso/encuesta-nacional-de-nutricion-y-salud-documento-de-resultados-2007. Recuperado el 15 de enero de 2024.

- Ministerio de Salud y Desarrollo Social. 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud – Indicadores Priorizados. http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001602cnt-2019-10_encuesta-nacional-de-nutricion-y-salud.pdf. Recuperado el 15 de enero de 2024.

- NAP position statement. Position Statement on the prevention and Identification of Overweight and Obesity in Pediatric Population. J Pediatr Health Care 2015;29:A13-A15. http://dx.doi.org/10.1016/j.pedhc.2015.04.014

- Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academies. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (2002/2005) Recommended Dietary Allowances and Adequate Intakes, Total Water and Macronutrients. www.nap.edu. Recuperado el 25 de julio de 2024.

- Jochum F, Abdellatif M, Adel A, Alhammadi A, Alnemri A, Alohali E, AlSarraf K, Al Said K, Elzalabany M, Isa HMA, Kalyanasundaram S, Reheim NA, Saadah O. Burden of Early Life Obesity and Its Relationship with Protein Intake in Infancy: The Middle East Expert Consensus. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2022 Mar;25(2):93-108. doi: 10.5223/pghn.2022.25.2.93.

- Totzauer M, Escribano J, Closa-Monasterolo R, et al. Different protein intake in the first year and its effects on adiposity rebound and obesity throughout childhood: 11 years follow-up of a randomized controlled trial. Pediatric Obesity. 2022; 17(12):e12961. doi:10.1111/ijpo.12961

- Stokes A, Campbell KJ, Yu HJ, Szymlek-Gay EA, Abbott G, He QQ, Zheng M. Protein Intake from Birth to 2 Years and Obesity Outcomes in Later Childhood and Adolescence: A Systematic Review of Prospective Cohort Studies. Adv Nutr. 2021 Oct 1;12(5):1863-1876. doi: 10.1093/advances/nmab034.

- Sobrepeso y Obesidad en niños y adolescentes. Orientaciones para su prevención, diagnóstico y tratamiento en Atención Primaria de la Salud. Ministerio de Salud de la República Argentina. 2013. https://bancos.salud.gob.ar/sites/default/files/2018-10/0000000377cnt-sobrepeso-y-obesidad-en-ninios.pdf. Recuperado el 11 de febrero de 2024

- Carmuega, E. CESNI 2015 - Metodologías empleadas en evaluación alimentaria: una visión iberoamericana – Libro Digital – Archivo Digital para descarga ISBN 978-987-28033-3-9. https://cesni-biblioteca.org/metodologias-empleadas-en-evaluacion-alimentaria-una-vision-iberoamericana/ Recuperado el 25 de febrero de 2024.

- Barber TM, Kabisch S, Pfeiffer AFH, Weickert MO. The Health Benefits of Dietary Fibre. Nutrients. 2020; 12(10):3209. https://doi.org/10.3390/nu12103209.

- Organización Mundial de la salud. Directrices: Ingesta de sodio en adultos y niños. Resumen. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85224/WHO_NMH_NHD_13.2_spa.pdf

Recuperado el 20 de abril de 2024.

- Britos S, Albornoz M. Calidad de dieta en hogares con niños y calidad nutricional de los consumos con la Tarjeta Alimentar. XVI Jornadas Argentinas de Estudios de Población. III Congreso Internacional de Población del Cono Sur, 13-15 de octubre de 2021.

- Ministerio de Salud. Guía de Práctica Clínica sobre Alimentación Complementaria para los niños y niñas menores de 2 años (2022).

- Ministerio de Salud de la Nación. Guías alimentarias para la Población Infantil. Orientaciones para padres y cuidadores. 2009 https://www.msal.gov.ar/images/stories/ryc/graficos/0000000562cnt-guias-alimentarias-familia.pdf. Recuperado el 15 de enero de 2024.

- Güiraldes C, Albornoz M, Britos S. Análisis de brechas en la calidad de dieta de la población argentina de 1 a 69 años. Estudio ABCDieta. Actualización en Nutrición Vol. 24 Nº 2 Abril-Junio de 2023: 103-110 ISSN 1667-8052 (impresa) ISSN 2250-7183 (en línea) https://doi.org/10.48061/SAN.2022.24.2.83

- De Coen V, Vansteelandt S, Maes L, Huybrechts I, De Bourdeaudhuij I, Vereecken C. Parental socioeconomic status and soft drink consumption of the child. The mediating proportion of parenting practices. Appetite 2012;59(1):76–80.

- Sonneville KR, Long MW, Rifas-Shiman SL, Kleinman K, Gillman MW, Taveras EM. Juice and water intake in infancy and later beverage intake and adiposity: could juice be a gateway drink? Obesity 2015;23(1):170–6.

- Dereń K, Weghuber D, Caroli M, Koletzko B, Thivel D, Frelut ML, Socha P, Grossman Z, Hadjipanayis A, Wyszyńska J, Mazur A. Consumption of Sugar-Sweetened Beverages in Paediatric Age: A Position Paper of the European Academy of Paediatrics and the European Childhood Obesity Group. Ann Nutr Metab 2019;74:296–302. DOI: 10.1159/000499828

- Lovell AL, Milne T, Matsuyama M, Hill RJ, Davies PSW, Grant CC, Wall CR. Protein Intake, IGF-1 Concentrations, and Growth in the Second Year of Life in Children Receiving Growing Up Milk - Lite (GUMLi) or Cow's Milk (CM) Intervention. Front Nutr. 2021 Jun 10;8:666228. doi: 10.3389/fnut.2021.666228.

- Gunther AL, Remer T, Kroke A, Buyken AE. Early protein intake and later obesity risk: which protein sources at which time points throughout infancy and childhood are important for body mass index and body fat percentage at 7 y of age. Am J Clin Nutr 2007;86:1765–72. doi: 10.1093/ajcn/86.6.1765.

- Rolland-Cachera MF, Akrout M, Péneau S. Nutrient Intakes in Early Life and Risk of Obesity. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2016; 13(6):564. https://doi.org/10.3390/ijerph13060564

- Thorisdottir B, Gunnarsdottir I, Thorisdottir AV, Palsson GI, Halldorsson TI, Thorsdottir I. Nutrient intake in infancy and body mass index at six years in two population-based cohorts recruited before and after revision of infant dietary recommendations. Ann Nutr Metab 2013;63:145–51. doi: 10.1159/000354431

- Eussen SR, Pean J, Olivier L, Delaere F, Lluch A. Theoretical Impact of Replacing Whole Cow's Milk by Young-Child Formula on Nutrient Intakes of UK Young Children: Results of a Simulation Study. Ann Nutr Metab. 2015;67(4):247-56. doi: 10.1159/000440682.

- Akkermans MD, van der Horst-Graat JM, Eussen SR, van Goudoever JB, Brus F. Iron and Vitamin D Deficiency in Healthy Young Children in Western Europe Despite Current Nutritional Recommendations. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016 Apr;62(4):635-42. doi: 10.1097/MPG.0000000000001015.

- Akkermans MD, Eussen SR, van der Horst-Graat JM, van Elburg RM, van Goudoever JB, Brus F. A micronutrient-fortified young-child formula improves the iron and vitamin D status of healthy young European children: a randomized, double-blind controlled trial. Am J Clin Nutr. 2017 Feb;105(2):391-399. doi: 10.3945/ajcn.116.136143.

- Ghisolfi J, Fantino M, Turck D, de Courcy GP, Vidailhet M. Nutrient intakes of children aged 1-2 years as a function of milk consumption, cows' milk or growing-up milk. Public Health Nutr. 2013 Mar;16(3):524-34. doi: 10.1017/S1368980012002893.

- Vieux F, Brouzes CM, Maillot M, Briend A, Hankard R, Lluch A, Darmon N. Role of Young Child Formulae and Supplements to Ensure Nutritional Adequacy in U.K. Young Children. Nutrients. 2016 Sep 2;8(9):539. doi: 10.3390/nu8090539.

- Chouraqui JP, Turck D, Tavoularis G, Ferry C, Dupont C. The Role of Young Child Formula in Ensuring a Balanced Diet in Young Children (1-3 Years Old). Nutrients 2019;13;11(9):2213. doi: 10.3390/nu11092213.

- Codex Alimentarius. Norma para preparados complementarios para lactantes de más edad y producto para niños pequeños* CXS 156-1987 Adoptada en 1987. Enmendada en 1989, 2011 y 2017. Revisada en 2023. https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/es/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXS%2B156-1987%252FCXS%2B156s.pdf. Recuperado el 23 de enero de 2025.

- Suthutvoravut U, Abiodun PO, Chomtho S, Chongviriyaphan N, Cruchet S, Davies PS, Fuchs GJ, Gopalan S, van Goudoever JB, Nel Ede L, Scheimann A, Spolidoro JV, Tontisirin K, Wang W, Winichagoon P, Koletzko B. Composition of Follow-Up Formula for Young Children Aged 12-36 Months: Recommendations of an International Expert Group Coordinated by the Nutrition Association of Thailand and the Early Nutrition Academy. Ann Nutr Metab. 2015;67(2):119-32. doi: 10.1159/000438495.

- Hojsak I, Bronsky J, Campoy C, Domellöf M, Embleton N, Fidler Mis N, Hulst J, Indrio F, Lapillonne A, Mølgaard C, Vora R, Fewtrell M; ESPGHAN Committee on Nutrition. Young Child Formula: A Position Paper by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Jan;66(1):177-185. doi: 10.1097/MPG.0000000000001821. mk

- Fuchs GJ, Abrams SA, Amevor AA, et al; American Academy of Pediatrics, Committee on Nutrition. Older Infant-Young Child "Formulas". Pediatrics. 2023;152(5):e2023064050

- Broekema R, Tyszler M, van 't Veer P, Kok FJ, Martin A, Lluch A, Blonk HTJ. Future-proof and sustainable healthy diets based on current eating patterns in the Netherlands. Am J Clin Nutr 2020;112(5):1338-1347. doi: 10.1093/ajcn/nqaa217.

- Gazan R, Vieux F, Lluch A, de Vriese S, Trotin B, Darmon N. Individual Diet Optimization in French Adults Shows That Plant Based Dairy like" Products May Complement Dairy in Sustainable Diets Sustainability 2022;14(5):2817. https://doi.org/10.3390/su14052817

|

|